Stadtklima

Der menschgemachte Klimawandel fordert die Städte mehr und mehr. Wie sind diese Probleme beschaffen, wie entstanden? Und können wir lokal etwas dagegen tun?

.

Backofen Stadt

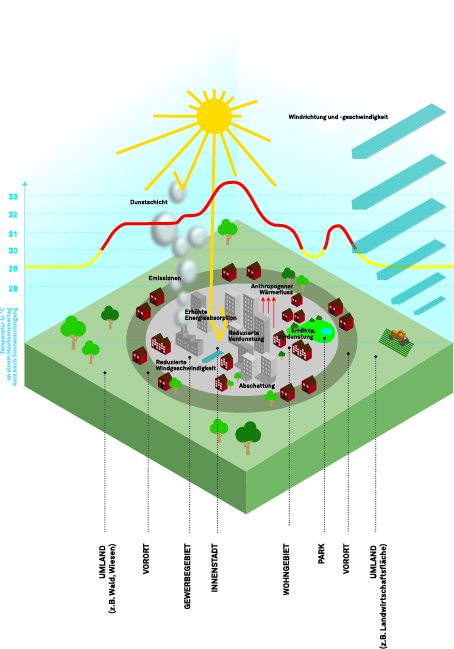

Städtische Gebiete heizen sich stärker auf als das unbebaute Umland (z.B. Zollikofen). Dieser sogenannte städtische Wärmeinsel-Effekt (EN „Urban Heat Island“) ist ein typisches Merkmal des Stadtklimas und ist bei wolkenfreien und windschwachen Wetterbedingungen während der Nacht am stärksten ausgeprägt.

Gebäude, Strassen und Plätze aus Beton und Asphalt speichern die Wärme tagsüber und geben sie nach Sonnenuntergang nur langsam wieder ab. Durch die Gebäudegeometrie (z.B. in Strassenschluchten) wird die Abgabe der Wärme zusätzlich erschwert, dazu kommen weitere menschlich bedingte Wärmequellen wie Verkehr, Gebäudekühlung und Industrie. Das oftmalige Fehlen von Vegetation, welche durch die Transpiration von Wasser die Umgebungsluft abkühlen und Schatten spenden, sowie der hohe Anteil versiegelter Flächen, die das Versickern und die Verdunstung von Wasser durch den Boden verhindern, verstärken die Wärmebelastung in städtischen Gebieten zusätzlich.

Städtische Wärmeinseln wirken sich in vielfältiger Weise auf die Stadt und ihre Bewohner aus. In den Sommermonaten erhöht sich für die Stadtbewohner die Gefahr für Hitzestress. Insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen (z.B. Herzkreislaufsystem), Schwangere und Kleinkinder, stellt die erhöhte Wärmebelastung ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko dar.

Während man der Hitze tagsüber durch das Aufsuchen kühlerer Orte (z.B. Park, Wald) ausweichen kann, ist man in der Nacht an das eigene Zuhause gebunden. Fehlt dem menschlichen Körper die nächtliche Erholungsphase, können Müdigkeit und damit einhergehende Leistungseinbussen die Folge sein.

Die erhöhte Wärmebelastung wirkt sich auch auf Stadtbäume und städtische Grünflächen aus, welche durch Hitze- und Trockenstress nachhaltig geschädigt werden können. Wirtschaftlich gesehen führen städtische Wärmeinseln letztendlich zu steigenden Kosten, beispielsweise durch den stärkeren Bedarf an medizinischem Personal, höherem Bewässerungsaufwand oder erhöhtem Energieverbrauch durch Kühlsysteme und Klimaanlagen.

Mehr Grün, Blau und Weiss statt Grau

Der menschgemachte Klimawandel stellt Städte in Zukunft vor die Herausforderung von häufigeren, intensiveren und länger andauernden Hitzeperioden während der Sommermonate. Der ohnehin bereits vorhandene Wärmeinsel-Effekt wird dadurch zusätzlich verstärkt, weshalb eine klimaangepasste Stadtentwicklung unabdingbar ist.

Die Möglichkeiten zur Senkung der städtischen Lufttemperatur sind vielfältig, wobei der Erhalt und die Förderung von städtischen Grünflächen zu den effektivsten Massnahmen gehört. Stadtpärke, Alleen, Gartenareale, Strassenbegleitgrün und Einzelbäume sollten daher wenn immer möglich erhalten und ausgebaut werden, damit sich deren Kühleffekt vor Ort sowie für die angrenzenden Quartiere voll entfalten kann.

Eine weitere, oftmals aber teurere Massnahme ist die Förderung von Wasserflächen, beispielsweise durch Teiche, Wasserspiele oder die Freilegung von Stadtbächen. Veränderungen in der Oberflächenbeschaffenheit von Baumaterialien, zum Beispiel durch einen hellen Anstrich, können ebenfalls Abkühlung bringen.

Die Entsieglung von öffentlichen Plätzen und Parkplätzen erlauben die Aufnahme und den Austausch von Wasser zwischen dem Boden und der Atmosphäre, was sich ebenfalls kühlend auf die Lufttemperatur auswirkt.

Eine entscheidende Rolle kommt der Planung und Realisierung von Um- und Neubauten zu: Je nach Ausrichtung und Höhe der Gebäude wird der grossräumige Luftaustausch erschwert (z.B. kühlender Wind im Aaretal) und die Wärme staut sich. Der Erhalt von Frischluftschneisen ist somit ebenfalls ein wichtiger Fokus aus Sicht der Stadtplanung.

Letztendlich geht es bei der Umsetzung von Kühlmassnahmen darum, für einen spezifischen Ort die effektivste und kostengünstigste Variante zu wählen, welche das Wohlbefinden der Stadtbewohner bestmöglich gewährleistet.